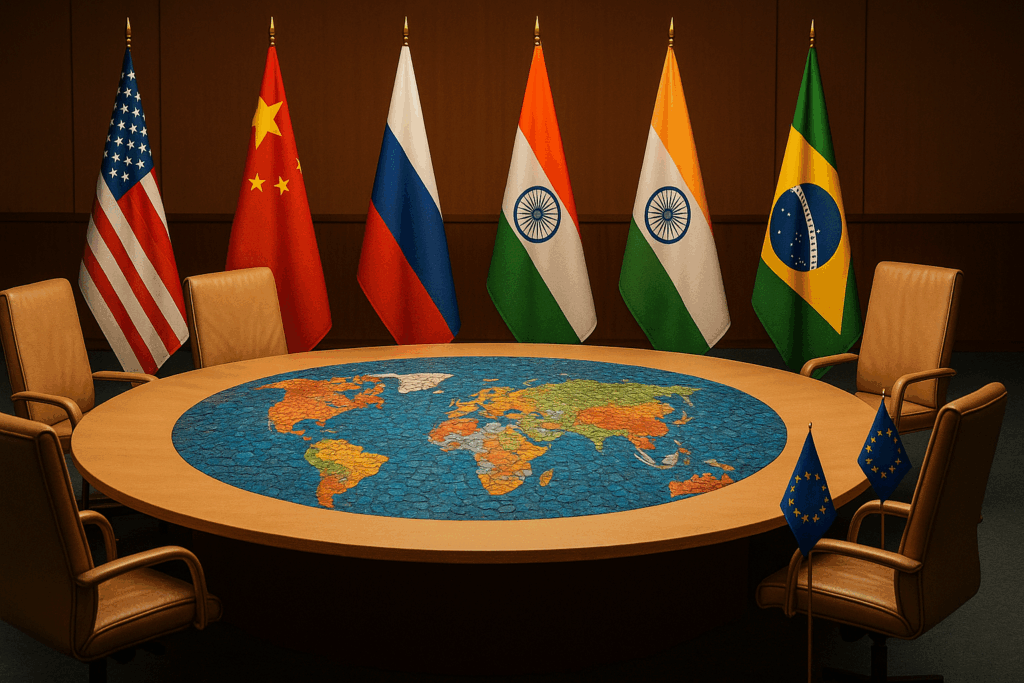

Die neue Blockbildung: Macht ohne Führung

Überlappende Bündnisse, schwache Hegemonen: Warum 2025 weniger Ordnung – und mehr Ad-hoc-Koalitionen – bedeutet.

Ordnung ist, wenn einer führt. 2025 führt niemand – alle verhandeln. Das ist riskant, aber auch ehrlich. Die Welt schaltet von „eine Macht, ein Takt“ auf Patchwork-Allianzen. Nicht mehr Lager gegen Lager, sondern Projekte gegen Probleme: kurzfristig, zweckgebunden, reversibel. Wer liefern kann, sitzt am Tisch. Wer nur redet, schreibt eine Pressemitteilung.

Von der Hegemonie zur Patchwork-Macht

Die große Erzählung vom einen Hegemon, der die Spielregeln setzt und notfalls durchsetzt, trägt nur noch halb. Die USA bleiben militärisch führend, ökonomisch aber gebremst durch Schulden, Polarisierung und Industrie-Erosion. China ist stark, aber verwundbar: Binnenkonsum, Immobilien, Technologie-Abhängigkeiten. Die EU hat Marktgewicht, doch wenig Hardpower und langsame Entscheidungswege. Ergebnis: niemand kann allein orchestrieren – alle müssen koalieren.

Diese Koalitionen sind minilateral: klein, handlungsfähig, auf ein Thema fokussiert. Heute Lieferketten, morgen Halbleiter, übermorgen Seewege. Formate wie BRICS-Erweiterungen, AUKUS, QUAD oder I2U2 zeigen die Richtung: weniger Ideologie, mehr Geometrie. Staaten wählen je nach Dossier andere Partner – ein Netzwerk aus Schnittmengen statt ein Block aus Prinzipien.

Gleichzeitig ist Interdependenz zur Waffe geworden. Energie, Chips, seltene Erden, Software-Stacks – wer Knotenpunkte kontrolliert, kann leise Druck erzeugen. Das senkt die Bereitschaft, sich dauerhaft festzulegen, und erhöht den Preis für Fehler. In dieser Welt zählen Kapazitäten (Fertigung, Forschung, Flotten), Optionen (Redundanz, duale Lieferwege) und Vertrauen (verlässliche Vertragserfüllung).

Ad-hoc-Koalitionen – Nutzen und Preis

Der Nutzen:

- Tempo. Kleine Runden entscheiden schneller als 27 oder 193 Staaten.

- Passgenauigkeit. Nicht jeder muss überall mitmachen – die, die können und wollen, liefern.

- Risikoteilung. Projekte lassen sich modular finanzieren und beenden, ohne dass gleich ein Bündnis zerbricht.

Der Preis:

- Kurzfristigkeit. Ad-hoc-Koalitionen haben kurze Halbwertszeiten. Wenn die Anreize kippen, kippt die Koalition.

- Diffuse Verantwortung. Verantwortlichkeit verdunstet zwischen Gremien, Fonds und Spezialzweckvehikeln.

- Koordinationskosten. Mehr Runden, mehr Schnittstellen, mehr Friktion – und mehr Angriffsfläche für Gegner.

Für Demokratien kommt noch etwas dazu: Narrativ-Lücke. Wähler hören „Partnerschaft“, sehen aber wechselnde Formate und fühlen Unsicherheit. Wer Ad-hoc-Politik macht, braucht Ad-hoc-Erklärung – präzise, ehrlich, wiederholbar.

„Wenn jeder Bündnisse sammelt, sammelt am Ende niemand Verantwortung.“

Europa zwischen Anspruch und Ausstieg

Europa will „strategisch autonom“ sein. Autonomie ist kein Slogan, sondern Kapazität: Energie, Industrie, Verteidigung, Daten. In allen vier Feldern hat die EU Stärken – und klaffende Lücken.

Energie: Diversifikation hat gewirkt, aber zu Preisen. Ohne planbaren, günstigen Baseload bleibt Industriepolitik Poesie.

Industrie: Normen sind Macht – solange man produziert. Wer Standards exportieren will, muss Produkte exportieren, nicht PDFs.

Verteidigung: Koordinationsrhetorik ersetzt keine Munition. Ohne gemeinsame Beschaffung, volle Auftragsbücher und Fertigungstakte bleibt „Armee der Europäer“ eine Fußnote.

Daten & Tech: Open-Source-Ökosysteme, souveräne Cloud-Stacks, Halbleiter-Allianzen – viele Initiativen, zu wenig kritische Masse.

Europa muss drei Dinge gleichzeitig können: schützen (Sanktionen, Invest-Screening), bauen (Fabriken, Häfen, Netze) und bündeln (Geld, Talente, Nachfrage). Das verlangt weniger PR, mehr Projekte: Konsortien, die tatsächlich Stahl, Silizium und Software liefern – messbar, auditierbar, skalierbar.

Europas Stärke liegt in Standards, Kapital und Markt. Die Lücke liegt bei Industrie- und Verteidigungsfähigkeit. Wer liefern will, muss zuerst bauen – nicht nur beschließen.

Praxis statt Pathos: Woran man Fortschritt erkennt

- Produkt statt Panel. Neue Fabrik? Datum, Standort, Output. Neue Brigade? Personal, Gerät, Übungstermine.

- Redundanz statt „Single Best“. Zwei Lieferketten, zwei Häfen, zwei Softwarepfade – auch wenn es am Anfang teurer ist.

- Contracting mit Zähnen. Meilensteine, Pönalen, „use-it-or-lose-it“-Budgets. Keine Schecks für PowerPoint.

- Transparente Off-Budget-Vehikel. Wenn Krisenfonds, dann mit öffentlicher Buchführung, klaren Exit-Kriterien und Whistleblower-Schutz.

- Kommandobrücken verkürzen. Weniger Zwischenebenen, mehr Verantwortliche mit Namen und Telefonnummer.

Was jetzt zählt

- Daten statt Narrative. Lagebilder, die Probleme quantifizieren, bevor sie Schlagzeilen werden.

- Lieferketten-Realismus. Wer „Reshoring“ ruft, braucht Gewerbezonen, Energie, Wasser, Fachkräfte – nicht nur Pressefotos.

- Verteidigungsfähigkeit vor PR. Erst Munitionsband, dann Gipfelfoto.

- Regulatorik mit Outcome-Check. Jede Regel frisst Kapazität – rechtfertigt sie den Output-Verlust?

- Minilateralismus beherrschen. Teams aufbauen, die kleine Koalitionen initiieren, verhandeln, managen – inklusive Exit-Plan.

Fazit

Die neue Blockbildung ist kein Block, sondern ein Brettspiel: Viele Figuren, wechselnde Allianzen, begrenzte Züge. Führen wird, wer Kapazität mit Klarheit verbindet – produzieren kann, was er verspricht, und sagt, was er tatsächlich tut. Weniger Lager, mehr Leistung: Wer liefert, führt.