Oder: Wie der Hausmeister die Weltwirtschaft ins Wanken fegte

Stellen Sie sich den Moment vor. Die Nation hält den Atem an, CNN schaltet live, Fox News sabbert vor Patriotismus, und die New York Times übt schon mal moralische Empörung. Endlich sollen die legendären Tore von Fort Knox geöffnet werden. Jahrzehntelang war der Tresor das Heiligtum der amerikanischen Finanzreligion, ein Kathedralenbau aus Stahl und Beton, bewacht wie ein Atomsprengkopf. Dort, so glaubte man, lagerten 8.133 Tonnen Gold, sorgfältig gestapelt, glänzend, unerschütterlich.

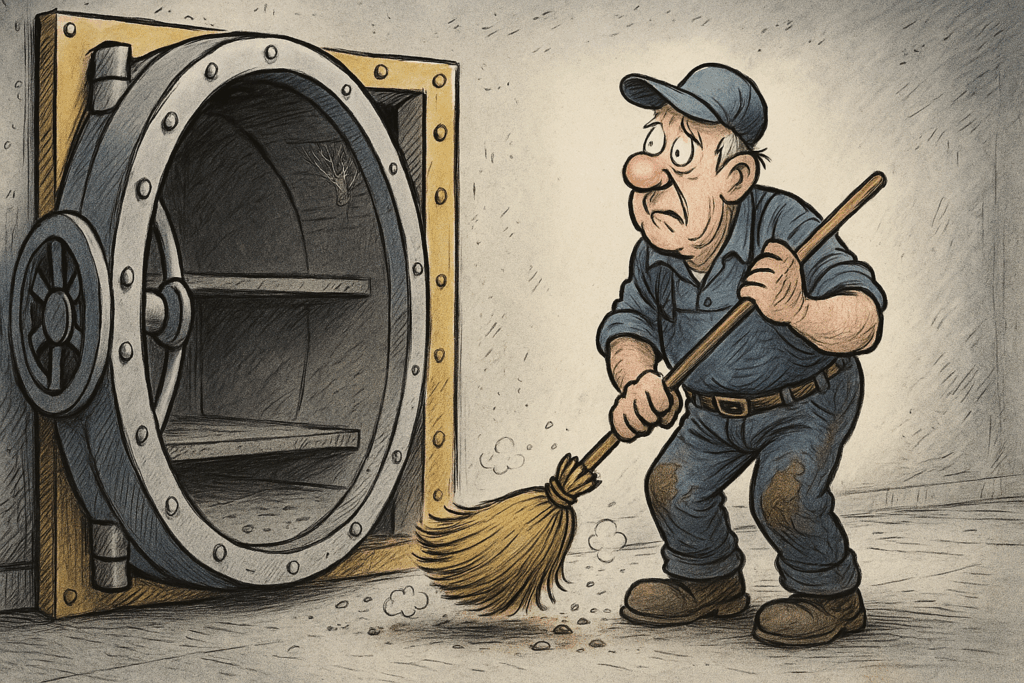

Die Türen quietschen, die Kameras zoomen hinein – und was sehen wir? Staub. Jede Menge Staub. Und einen Hausmeister namens Earl, der mit resignierter Miene ein paar zerknüllte Pfandscheine in eine Plastiktüte stopft.

Das Publikum ist verwirrt. CNN sucht hektisch nach dem goldenen Glanzfilter, Fox News beschuldigt sofort China, die Barren in der Nacht per Hyperschallrakete entwendet zu haben, und die New York Times erklärt, der Anblick der Leere sei in Wahrheit ein „mutiges Symbol für postmaterielle Nachhaltigkeit“.

Doch die Märkte verstehen die Botschaft schneller als jedes Redaktionskollektiv: Da ist nichts. Nada. Null. Der Dollar, jahrzehntelang von der Mär um Fort Knox gestützt, steht nackt da wie ein alternder Kaiser ohne Kleider. Der „Greenback“ erweist sich als „Greenslip“.

Earl, der Hausmeister, wird über Nacht zur Berühmtheit. Reporterteams belagern seine kleine Ranch in Kentucky. „Ich habe immer gesagt, da ist nix“, erklärt er grinsend in die Mikrofone. „Die letzten Kisten sind schon 1983 raus, die Jungs von der Wall Street brauchten sie für eine Pokerrunde in Atlantic City.“

Die Welt taumelt. In Frankfurt versucht die EZB hektisch, ihre 3.000 Tonnen Gold in den Kamerakeller zu rollen, aber die Barren kleben seit Jahrzehnten irgendwo in London fest. In Moskau lacht man sich schief und gießt noch ein paar Tonnen in Matrjoschka-Puppen. Peking präsentiert stolz eine Armee von Schubkarren voller Goldbarren, auf denen „Made in USA“ eingraviert ist.

In Washington indes bricht Panik aus. Der Präsident erklärt trotzig: „Wir haben das Gold, es ist nur… äh… digitalisiert!“ Die Federal Reserve nickt pflichtschuldig und kündigt sofort den „e-Gold-Dollar“ an, gedeckt durch „Zukunftsvertrauen“. Das Finanzministerium verteilt beruhigende Broschüren: „Gold ist überbewertet – Papier hat schließlich mehr Einsatzmöglichkeiten.“

Die Bevölkerung indes stürmt Baumärkte und hortet Silberbesteck, während Verschwörungstheoretiker jubeln: Endlich, das fehlende Gold ist nicht in Kentucky, sondern längst unter Area 51 verbuddelt!

Am nächsten Tag brechen die Börsen zusammen. Bitcoin explodiert, Immobilienpreise verdampfen, und Silber steigt so rasant, dass Teelöffel zum Statussymbol der Mittelschicht werden. Die UN ruft eine Dringlichkeitssitzung ein, um zu beschließen, dass Vertrauen ab sofort auch ohne Substanz möglich sein müsse.

Und mitten in diesem Chaos steht Earl, der Hausmeister von Fort Knox, mit seinem Plastikbeutel voller Pfandscheine und sagt in die Kamera: „Na ja, Leute, ich hab schon immer gedacht, dass es irgendwann auffliegt. Aber dass ich mal die Weltwirtschaft fege – das hätte ich mir nicht träumen lassen.“

Die Moral der Geschichte? Man kann jahrzehntelang eine leere Kathedrale anbeten, man kann Hochglanzbroschüren drucken, Derivate erfinden und Illusionen verkaufen. Doch am Ende reicht ein Hausmeister mit Besen, um das größte Kartenhaus der Finanzgeschichte zusammenzufegen.